Lesepatinnen im Einsatz für Bildung und Chancengleichheit

Haben Sie heute schon (vor-)gelesen? Was bedeutet es, wirklich lesen zu können, wann beginnt dieser Prozess in der Kindheit und wie beeinflusst es das Alltags- und Berufsleben? Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, wenn fast 30 % der Erwachsenen Leseprobleme haben? Ist Leseförderung nur Aufgabe der Schule – oder beginnt sie viel früher? Was können wir von Ländern wie Schweden in Sachen Lesekultur lernen? Wie können ehrenamtliche Lesepatinnen und -paten dazu beitragen, Kinder fürs Lesen zu begeistern?

Mag. Dr. Birgit Heinrich, Psychologin und Themenbeauftragte für Lesen in der Bildungsdirektion Salzburg beantwortete an unserem Clubabend im April 2025 viele dieser Fragen.

„Mit Lesen kann man nicht früh genug beginnen“ stieg sie in das Thema ein und in der Folge brachte sie uns die Zusammenhänge von früher Leseförderung, Lesegewohnheiten in Familien und späterer Lesekompetenzen näher. Dr. Heinrich kam auf Einladung unserer Clubschwester Mona Adlgasser nach Anif. Sie unterrichtet Deutsch als Zweitsprache in einer Volksschule und ist damit auch Expertin für Leseförderung. (Foto: Soroptimist Club Papagena / Dr. Birgit Heinrich)

Ausgangspunkt: Ein Blick auf die Realität der Lesekompetenzen

Rund 29 % der Erwachsenen in Österreich haben Lese-Probleme

Laut Statistik Austria ist die Lesekompetenz der Österreicher und Österreicherinnen innerhalb von elf Jahren deutlich gesunken, und zwar unter den OECD-Durchschnitt. Dies zeigten Ergebnisse der von Statistik Austria 2022/23 zum zweiten Mal durchgeführte OECD-/PIAAC-Studie (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Konkret bedeutet das, dass fast ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr sinnerfassend lesen kann. Dieser sekundäre Analphabetismus führt dazu, dass die Betroffenen etwa Gebrauchsanweisungen, Formulare oder einfache Texte nur eingeschränkt verstehen.

Lesen ist der Schlüssel zur Bildung

Diese gesellschaftliche Entwicklung war für uns ein Weckruf. Denn wer als Erwachsener nicht sicher lesen kann, erlebt erhebliche Nachteile in Alltags- und Berufsleben. Daher haben wir als Soroptimist-Club Anfang des Jahres beschlossen, ein Projekt zum Thema Lesen zu entwickeln.

Ein Weg dafür ist u.a. der der Lesepatinnen. Hier werden Kinder in Volksschulen ehrenamtlich begleitet und versucht, sie fürs Lesen zu begeistern. Dr. Heinrich ist die Initiatorin dieses besonderen Leseförderungs-Projektes in Salzburg.

(Fotocredit: Anna Keibalo/Unsplash)

Lesen lernt man durch Lesen – die Übung macht es

Es gibt kaum eine Kompetenz, die für den Bildungserfolg so entscheidend ist wie das Lesen. Wer gut lesen kann, tut sich leichter – nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern. Leseschwächen wirken sich breit und hemmend aus, quer durch den gesamten Schulalltag. Doch Lesen kommt nicht von allein. Klingt banal, ist aber wahr. Lesekompetenz entsteht durch Übung. Viel Übung. Und genau daran fehlt es heute häufig – nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil sich unsere Lebensrealitäten verändert haben. Kinder wachsen heute in einer medial überfluteten, hektischen Welt auf – da bleibt das Lesen leider oft auf der Strecke. Wie Frau Dr. Heinrich zusammenfasste, gilt Salzburg zwar als Vorzeigeland in der Leseförderung, aber auch hierzulande gilt: „Üben, üben, üben“.

Lesen beginnt lange vor dem Lesen

Die Entwicklung von Lesekompetenz beginnt nicht mit den ersten Buchstaben in der Schule. „Sie beginnt viel früher: beim Erzählen, beim Vorlesen, bei Reimen und Fingerspielen“, meinte Frau Dr. Heinrich. Und – besonders wichtig – in der emotionalen Bindung zu den Menschen, die Kindern vorlesen. Bereits im Mutterleib nehmen Kinder Sprachrhythmen wahr und das Vorlesen im Kleinkindalter unterstützt die Sprachentwicklung. All das sind Vorstufen des Lesens in der Schule und sie zeigen: Leseförderung ist nicht nur ein Schulprojekt, sondern beginnt als Familienprojekt. (Fotocredit: picsea/Unsplash)

Die Rolle der Familie

Der Einfluss des Elternhauses auf die Leseentwicklung ist wichtig. Studien zeigen: Kinder, denen viel vorgelesen wird, tun sich beim Lesenlernen leichter, haben ein größeres Textverständnis und entwickeln mehr Freude am Lesen. Die Lesegewohnheiten der Eltern sind prägend – sie dienen als Vorbilder. Das hat Auswirkungen: Vorlesen schafft Nähe und diese emotionale Verbindung verstärkt die positive Wirkung. (Fotocredit: Vitaly Gariev/Unsplash)

Was tun, wenn das familiäre Umfeld fehlt?

Nicht alle Kinder wachsen in lesefördernden Haushalten auf. Doch genau hier kann die Gesellschaft helfen – mit Angeboten, die den Zugang zu Büchern erleichtern. Öffentliche Bibliotheken spielen dabei eine Schlüsselrolle: regelmäßige Besuche gleichen familiäre Nachteile aus

Ein Blick nach Schweden zeigt, wie es auch gehen kann: Bibliotheken sind dort immer offen, auch am Wochenende – und das Ausleihen ist unkompliziert und niederschwellig.

Lesepatinnen und -paten in Salzburg – das Erfolgsmodell in der Leseförderung

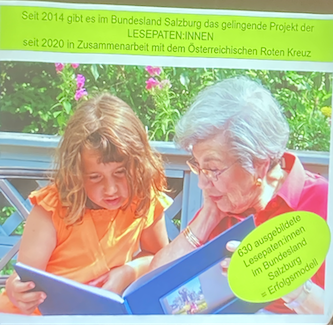

Ein besonderes Projekt ist das Programm der Lesepatinnen und -paten in Salzburg. Seit 2014 engagieren sich Freiwillige ehrenamtlich in Volksschulen und Kindergärten. Sie lesen Kindern vor, hören ihnen beim Lesen zu und sprechen mit ihnen über Geschichten.

Dieses Projekt wurde in Salzburg von Frau Dr. Heinrich initiiert. Seit 2020 findet die Ausbildung in Kooperation mit dem Österreichischen Roten Kreuz statt. Mittlerweile sind über 630 ausgebildete Lesepatinnen und -paten im Einsatz. Das Ziel ist klar: Kinder für das Lesen zu begeistern – unabhängig von ihrem sozialen Umfeld. (Foto: Soroptimist Papagena / Vortrag Dr. B. Heinrich)

Warum das alles so wichtig ist

Die Forschung ist eindeutig: Kinder, die früh ans Lesen herangeführt werden, entwickeln nachhaltige Lesekompetenzen. Und: Lesen prägt das Gehirn. Es fördert Konzentration, Empathie, Fantasie – und letztlich die Fähigkeit, die eigene Welt zu verstehen und zu gestalten. Oder wie es Dr. Christine Repolust, Expertin für Bücher und Leseförderung, Literatur- und Kulturvermittlerin, einmal treffend formulierte:

„Kinder finden in ihren Büchern Freunde, sie treffen Vorbilder, sie können sich mit den Stärken und Schwächen identifizieren, während draußen das Leben weiterläuft. Dann klappen sie den Buchdeckel zu und treten wieder ein in ihre Lebensspur – ein wenig gestärkt, ein wenig besser gelaunt, mit mehr Perspektiven für Veränderungen.“

Fazit: Vorlesen ist kein Luxus, sondern ein Auftrag

Die Ergebnisse der OECD-/PIAAC-Studie zeigen es schwarz auf weiß: Wenn Leseschwierigkeiten nicht frühzeitig begegnet wird, riskiert man langfristig gesellschaftliche Folgen. Leseförderung beginnt zu Hause – aber sie darf dort nicht enden. Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und ehrenamtliche Projekte wie das der Lesepatinnen und -paten in Salzburg zeigen, dass man gemeinsam viel bewirken kann.

Lesen verändert Leben. Und es beginnt mit einer einfachen Frage: Darf ich dir was vorlesen?

(Fotocredit Titel: Brian Wangenheim/Unsplash)